LA FABULEUSE HISTOIRE du CANAL de SUEZ

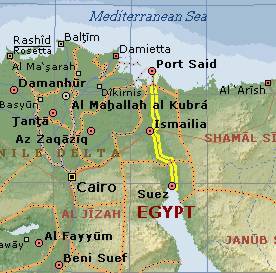

Long de 193,3km, large de 280 à 345m et profond de 22,5m, le canal de Suez permet aux navires d’aller d’Europe en Asie sans devoir contourner l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance.

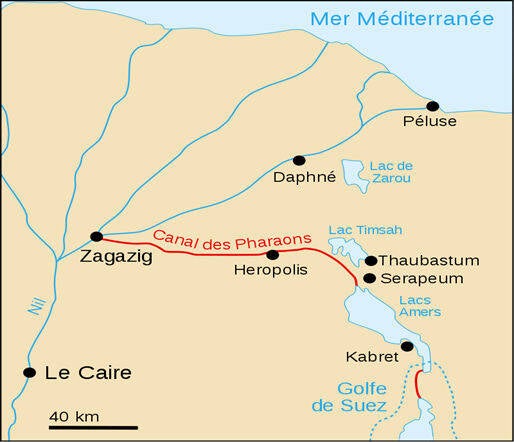

La construction d'un canal entre le Nil, le lac Timsah et la mer Rouge commencée 600ans avant J.-C. par le Pharaon Nekao II, fut achevée par Ptolémée II. Cette 1re voie navigable à faible profondeur, à travers le désert, a été utilisée de manière épisodique. Mais devant être désensablée régulièrement, elle est définitivement abandonnée au VIIIe siècle de notre ère.

L'expédition de Bonaparte en Egypte en 1798 relance le projet encouragé par les Saints Simoniens. Il s'agit d'ouvrir à la France une nouvelle route des Indes ; donc de "couper l'isthme de Suez", en reliant les deux mers par un canal. Bonaparte charge l'ingénieur Jacques-Marie Le Père, directeur des Ponts et Chaussées, de cette mission et de procéder à une étude technique. Si Le Père avait conclu à "la possibilité de rétablir l'ancien canal et de rendre continu, par eau, la communication entre la mer Rouge et Alexandrie", il détermine une différence de niveau de plus de 9m entre les 2mers.

Erreur corrigée à l'occasion de travaux de nivellement ; la différence de niveau entre la Méditerranée et la mer Rouge étant pratiquement nulle.

En 1832, Ferdinand de Lesseps, jeune diplomate de carrière, arrive à Alexandrie pour y occuper le poste de vice-consul. Il découvre et s'intéresse aux études des ingénieurs de Bonaparte. Il élabore un projet de canal reliant la mer Rouge à la Méditerranée qu'il expose à son ami, le vice-roi Saïd en 1854. Celui-ci accepte le projet et en donne la concession à la Compagnie universelle du canal, société de droit égyptien domiciliée à Alexandrie dont le siège administratif se situe à Paris. La direction de la Compagnie est confiée à Ferdinand de Lesseps, et la durée de la concession est fixée à 99 ans à partir du jour de l'ouverture du canal des 2mers. Son financement est assuré à 44% par l'Egypte, à 52% par les porteurs français et 4% par divers actionnaires.

Les travaux débutent en 1859. La profondeur du canal est fixée à 8m, la largeur entre les deux berges à 58m et la largeur du fond correspondant à la partie utilisable du canal à 22m, ce qui est suffisant pour le croisement des navires. Long de 162km, ce canal, percé en plein désert, a nécessité l'évacuation de près de 75millions de m3 de déblais, l'équivalent de 1.600km de voie ferrée. 25.000fellahs, arrachés de force à leur champs, ont été réquisitionnés chaque mois par Saïd Pacha pour le creusement du canal. Une main d'œuvre gratuite qui va travailler à la main au creusement du canal, dans des conditions extrêmes : on estime que plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers sont décédés entre 1859 et 1863. Cette pratique esclavagiste, appelée "la corvée" sera abolie en 1863.

Les Britanniques, qui convoitent également la région, n’apprécient guère cette future liaison dont ils craignent qu’elle ne fasse barrage à leur route des Indes, Ils bloquent plusieurs fois le chantier. Il faudra 7années pour terminer le 1er tronçon du canal. Le 15 août 1869 a lieu la cérémonie de la jonction des eaux de la mer Rouge et de celles de la Méditerranée.

Jusqu’en 1875, le canal appartient aux Français et aux Égyptiens. Mais ces derniers, qui se sont endettés jusqu’au cou pour financer la construction du canal et les fêtes qui accompagnent son inauguration, revendent leurs parts dans la compagnie aux Anglais (1882). Les deux puissances vont ferrailler pour contrôler l’ouvrage. Un accord de neutralité intervient en 1888, déclarant le canal "libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon".

Le 1er règlement de navigation du canal date du 17 août 1869. Le tirant d'eau maximum autorisé est fixé à 7,50m. Les navires à vapeur peuvent naviguer avec leurs propres machines, les navires à voile de plus de 50t doivent se faire remorquer. La navigation n'a lieu que de jour, les navires devant s'amarrer la nuit dans des gares échelonnées le long du canal.

Le pilotage est obligatoire pour les navires de plus de 100t, mais le commandant du navire reste toujours responsable de la marche et des manœuvres, le pilote ne donnant que des conseils pour la manœuvre du navire. Sur les 486 navires qui ont emprunté le canal au cours de la 1re année d'exploitation, 157 se sont échoués. La durée de la traversée subit le contrecoup de ces arrêts obligatoires ou accidentels. En 1870, elle est en moyenne de 48heures.

Pour 17 heures de marche effective, il faut compter en plus 17h40 de garage de nuit, 5h20 de garage pour croisement et 17h d'échouages.

À la suite de la 1re guerre mondiale, le canal de Suez est placé sous la protection militaire de la Grande-Bretagne et, jusqu’en 1956, lorsque le nouveau président égyptien, Gamal Abdel Nasser mettra un terme à cette situation en nationalisant le canal.

"Non à la présence étrangère sur mon territoire "

L’Égypte crée une nouvelle compagnie, au grand dam des actionnaires. Ce n’est pas du goût de la France et de la Grande-Bretagne qui, appuyées par Israël, lancent les hostilités ("Opération Mousquetaire") qui se soldent par un échec.

L'Égypte ouvre à nouveau le canal de Suez à la navigation 29 mars 1957. Lors des 1res attaques franco-britanniques, le président Nasser avait fait couler près de 40 navires dans le canal, afin d'en bloquer l'accès. Ayant accepté le cessez-le-feu en novembre 1956, les troupes ont peu à peu quitté le territoire, rendant le déblaiement possible.

La guerre des Six jours, en 1967, conduit une nouvelle fois à la fermeture du canal, jusqu'en 1975.

Durant la fermeture du canal, les navires durent allonger leurs routes (en passant par le Cap de Bon Espérance) et les pétroliers notamment durent s’adapter. C’est là que furent mis en service les supertankers, inadaptés au canal par leur taille, mais dont une capacité plus importante permettait de compenser le rallongement des transits maritimes. Le canal a donc suivi cette évolution, passant de 16m de tirant d'eau (150.000t) en 1980 à 20m (240.000t) en 2010.

Pour l’anecdote, lorsque les supertankers mis en service pendant les 8ans de la fermeture du canal ont pu passer, il a fallu trouver une solution pour qu’ils puissent circuler sans risque dans ces eaux peu profondes. Cette solution a été la création d’un oléoduc dans lequel les supertankers vidaient une partie de leur pétrole, leur permettant de s’alléger pour passer le canal, pour ensuite, à l’arrivée, recharger leur navire toujours grâce à cet oléoduc.

On estime à ce jour que le canal voit passer 20 000 navires par an, représentant 14% du trafic mondial avec un temps de passage oscillant entre 11 et 16h.

Chaque passage par le canal est savamment orchestré par des convois alternés. Il y a une réglementation bien précise et un nombre limité de convois quotidiens. Ces convois permettent ainsi d’éviter tout incident et de réguler au mieux les traversées.

Petit fait amusant

La statue de la liberté a failli être musulmane

Après un voyage en Égypte entre 1855 et 1856, l'ingénieur Bartholdi a développé une passion pour les monuments publics à grande échelle et les structures de colosses.

Quand le gouvernement égyptien lance un appel d'offres en 1869 pour établir un phare au bout du canal de Suez, ce même architecte français propose d'ériger la statue d'une fellahine (femme bédouine), de 26m de haut, drapée et tenant une torche. L'édifice aurait alors incarné "l'Égypte apportant la lumière à l'Asie".

Recalé pour le phare du canal de Suez, Frédéric-Auguste Bartholdi a donc repris la silhouette de cette femme pour concevoir en 1870 la statue de la Liberté, cadeau de la France aux Etats-Unis, qui sera inaugurée en 1886, incarnant cette fois "la liberté éclairant le monde".

Créez votre propre site internet avec Webador